Ricordate quella scena di Guardia Guardia scelta Brigadiere e Maresciallo in cui l’impareggiabile Alberto Sordi, per ottenere una promozione, doveva sostenere un esame di francese e gli chiedevano di tradurre “le rose del giardino di mia zia”? Lui prima tentava di aggirare l’ostacolo con “le jardin de la soeur de ma mère”, ma poi, costretto alla traduzione letterale, improvvisava un “jardin de ma… zie” con il prevedibile esito.

Quell’esilarante momento del film diretto da Mauro Bolognini mi è tornato in mente visitando una mostra di litografie di Toulouse-Lautrec allestita a Roma all’Ara Pacis. A parte il genio di entrambi, direte voi, che diavolo c’entra Lautrec con Sordi? Beh, la mostra “promossa e prodotta da Roma Capitale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali” si esibisce in un francese di fantasia che non ha nulla da invidiare al “jardin de ma zie”. In una delle sale si arriva a una parete dedicata alla cantante Marcelle Lender, resa celebre per noi posteri da un meraviglioso dipinto di Lautrec intitolato Marcelle Lender dansant le boléro dans Chilpéric (Chilpéric essendo un’opera buffa dell’epoca), e da vari altri ritratti e disegni del grande pittore, diversi dei quali presenti fra le litografie della mostra.

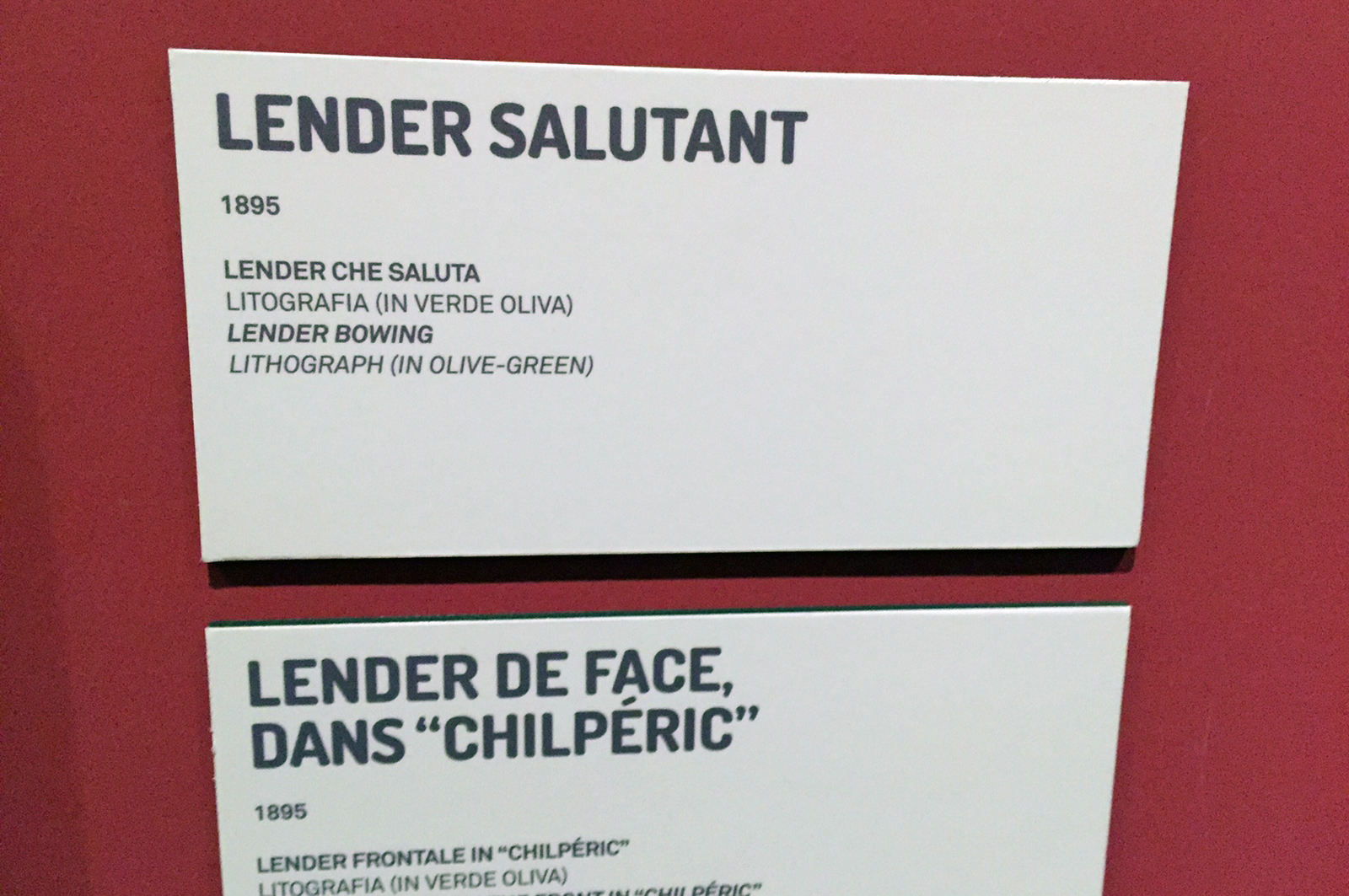

Mentre si passa ammirati e felici da uno all’altro ci si imbatte, sobbalzando, nella didascalia che vedete riprodotta qui sotto:

Lo so, alle mostre non si deve fotografare nulla, e infatti una gentile addetta è subito venuta a farmi il rimprovero di prammatica. Io ancora ridevo, e mi sono scusato. Mi sembrava fuori luogo mettermi a spiegare all’ignara impiegata che, essendo il verbo francese “saluer” e non “saluter”, quel “salutant” si era parso irresistibile, e così surreale da desiderarne una prova. Però dopo il momento d’ilarità ti cascano anche le braccia. Possibile che il francese casereccio debba esser compreso fra i Beni Culturali? Mi sono detto. Possibile che non si perda occasione per essere così sciatti, pressappochisti, arronzoni? Oltretutto la mostra, dal punto di vista organizzativo, non è che il trasloco di un “pacchetto” da un museo di Budapest, quindi non dev’essere costata delle fatiche da stramazzare. E allora, magari, un’occhiata di riepilogo alle sale prima dell’inaugurazione si dà. O forse si dava, per restare ai tempi in cui gli italiani erano un bel po’ più vivi e una cosa del genere l’avrebbero allegramente e molto sonoramente presa a pernacchie.

Per fortuna c’è ancora qualche Bene Culturale, capita ancora di trovarsi davanti a qualcosa che è il contrario del cialtronesco, anzi, mostra di essere frutto di lungo studio e meditazione. È il caso di Nicoletta Braschi, vista domenica sera al teatro India in Giorni felici di Samuel Beckett. Un capolavoro che non ci si stanca mai di riascoltare, e che fa sembrare inutili e ridondanti molte opere, libri e film, dell’attuale filone post-apocalittico. Come sapete, si tratta di un lungo monologo (o quasi) femminile, un difficile pezzo di bravura che ha attratto nei decenni le attrici più diverse e agguerrite. Di Winnie, la donna prigioniera in un buco dalla vita in giù, che a furia di parole e piccoli gesti di eroico ottimismo lotta quotidianamente contro la desolazione, la disperazione, la paura di esaurire le sue minime risorse, la Braschi ha centrato perfettamente la cosa essenziale, il tono. Così, di questo struggente personaggio che, come dire, si aggiorna automaticamente ai nostri giorni felici, ovvero ai tempi sempre più neri che corrono, è riuscita a darci tutta la svagatezza, la fragilità, la tenerezza, l’humour sotterraneo, la sottile comicità (come voleva Beckett) e insieme il costante sgomento, lo spasmodico bisogno di sopravvivenza.

Per fortuna c’è ancora qualche Bene Culturale, capita ancora di trovarsi davanti a qualcosa che è il contrario del cialtronesco, anzi, mostra di essere frutto di lungo studio e meditazione. È il caso di Nicoletta Braschi, vista domenica sera al teatro India in Giorni felici di Samuel Beckett. Un capolavoro che non ci si stanca mai di riascoltare, e che fa sembrare inutili e ridondanti molte opere, libri e film, dell’attuale filone post-apocalittico. Come sapete, si tratta di un lungo monologo (o quasi) femminile, un difficile pezzo di bravura che ha attratto nei decenni le attrici più diverse e agguerrite. Di Winnie, la donna prigioniera in un buco dalla vita in giù, che a furia di parole e piccoli gesti di eroico ottimismo lotta quotidianamente contro la desolazione, la disperazione, la paura di esaurire le sue minime risorse, la Braschi ha centrato perfettamente la cosa essenziale, il tono. Così, di questo struggente personaggio che, come dire, si aggiorna automaticamente ai nostri giorni felici, ovvero ai tempi sempre più neri che corrono, è riuscita a darci tutta la svagatezza, la fragilità, la tenerezza, l’humour sotterraneo, la sottile comicità (come voleva Beckett) e insieme il costante sgomento, lo spasmodico bisogno di sopravvivenza.

Con piacere, durante la rappresentazione, ho visto in sala delle telecamere, segno che questa bellissima interpretazione non rimarrà solo nella nostra memoria, cioè si potrà rivedere, anche se raffreddata dal mezzo. Il teatro, si sa, è per natura effimero, e il filo diretto fra attore e spettatore, come succede in questo caso, è irriproducibile, ma una registrazione sarà sempre meglio che niente (per esempio, sarebbe bello avere una registrazione dello stupefacente Bob Wilson ne L’ultimo nastro di Krapp, visto al Teatro Valle alcuni anni fa). Ricordo comunque che un Beckett originale in film esiste: si chiama proprio Film by Samuel Beckett (1965), e fu diretto da Alan Schneider, regista della prima rappresentazione di Happy Days. È una sorta di incubo nella forma delle comiche mute (dura 26’) e l’autore lo scrisse avendo in mente Charlie Chaplin, ma dopo le solite traversie fu scelto il più degno rivale di Chaplin, Buster Keaton. E ovviamente adesso non si osa immaginare nessuno più beckettiano di Keaton.